< 100歳まで生きた健啖家で「食通エッセイスト」としても人気だった作家さんです >

居酒屋さんの8席しかないエル字カウンターで、しょっちゅう顔を合わせる常連の酒呑み男女5人は、みなさん、もれなく「食いしん坊」で、呑んで食べての愉快な仲間たち。

店のマスターが、

「旨いって言って、いろいろ食べてくれるのはありがたいんだけどさあ、酒のアテはどれも原価にちょっとしかのっけてないからさあ、儲からないんだよねえ。でもまあ、ガツガツ食べてくれるのを見てるのは楽しいけどね」

ってしょっちゅう嘆いています。酒もアテも安く吞み食いさせてくれるイ~お店なんです。

ま、中には1人で中生2杯、レモンサワー8杯とかいっちゃう女傑もいるんですけどね。彼女が欠かさず食べているのは豚肉です。トンカツだったりトンテキだったり、しょうが焼きのときもあるし、豚キムチもいってますねえ。

「豚肉はねえ、欠かせないでしょ!」ってニッコニコしてます。

居酒屋トークも酒のアテには欠かせませんですよね。

この店の酒呑み食いしん坊たちは、あっちで何を食べて来た、こっちでアレを味わってきたっていうような話をサカナにヤイヤイ言いながら呑んでおります。

旨い酒、味わい深いアテ、盛り上がるトーク。みんなニコニコと、こころに余裕が戻ってくるひとときを過ごします。日常生活の中でとても大事な時間です。いろいろ回復します。

で、この前、ここのメンバーみんな、食いしん坊ではあっても「美食家」っていうレベルじゃないよね、っていう話になったんでした。

美食家って? どんなの?

スマホ・ネイティブな世代もいて、美食家っていうのをググってくれたんですね。

声高らかにアナウンスしてくれます。

酒が入っていると、たいていの人は口がスムーズになりますんでね、店のBGMを押しのけてみんなの耳にハッキリと届きます。

「美食家とは、贅沢で旨いものを好んで食べる人、料理の味や知識に詳しい食通のこと、で~す」

ふううん。

ま、納得ですね。誰だって旨いものは好きでしょうけれど、われわれ酒呑みたちがいつも食べているのは、この店のアテも含めて必ずしも贅沢品じゃないです。

むしろ贅沢品じゃなくって、ごく普通の食材を旨く調理してある料理にこそ最大の賛辞を送りたい気持ちです。

この時の5人の酒呑みに料理の知識なんてのもほぼありませんですし、美食家を名乗ろうっていう希望があるわけでもないです。

ただの食いしん坊ですね。美食家じゃないです。

「おれたちゃ俗人ってやつだからね」

「そうそう俗人ぞくじん。それでいいよね」

「美食家なんてのより、ただの食いしん坊の方が断然イイでしょ!」

っていう結論だったのでした。その5人の酒呑みの間ではってことですけどね。

ところで、日本で美食家っていったら誰なんでしょう。

世界的に評価されている兵庫県宝塚市出身の「浜田岳文(1974~)」っていう人がいます。

2004年に設立された「Opinionated About Dining(食へのこだわり)」っていう世界のレストラントップランキングを毎年発表している団体は「レビュアーランキング」も発表しているんですが、レビュアーの方で何回も世界1位になっている美食家。フーディーなんて呼ばれていますね。

「来栖けい(1979~)」っていう美食家も知られています。

大学生の時に宝くじに当選して、その資金を基に世界を食べ歩いて「美食の王様」なんていうふうにも呼ばれているそうです。人間の生き方、ホントいろいろです。

グルメ業界では知られている2人ですけど、聞いたことあります? 私は今回調べるまで全く知りませんでした。

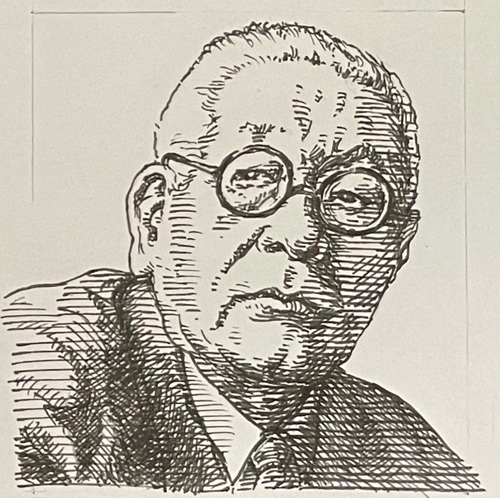

ま、一般的に日本の美食家っていえば、なんたって「北大路魯山人(1883~1959)」でしょうね。

いろんな芸術をものした人物ですけど、食に関しては食材に対するこだわり、その調理方法、出来上がった料理を盛り付ける陶器までも自分で作るっていうレベルにまでいっちゃってるんですから、驚きのこだわり。

「食器は料理の着物である」っていう言葉を遺している人です。

本名は「北大路房次郎」

美食倶楽部の会員制料亭として知られた「星ヶ岡茶寮(ほしがおかさりょう)」の顧問を1925年から務めていたことはつとに有名です。

江戸城、皇居のすぐ西側にある日枝神社。1884年、その境内の中にある小高い丘に建設された星ヶ岡茶寮。

当時、間違いなく日本のトップクラスの料亭ですよね。そんなところに顧問として招かれるくらいに北大路魯山人の名前は美食家として広く知られていたみたいです。

ところがですね1936年、魯山人は星ヶ岡茶寮を解雇されています。

態度が横暴で材料費に金を使いすぎるっていうのが主な理由。

北大路魯山人っていう巨人は、何といいますか、けっこう複雑な育ち方をしているんですよね。

生まれる4カ月前に父親が自殺。母親は生まれたばかりの赤ん坊を知人のそのまた知人宅に預けます。預かった家でも冷遇されて育ったらしい魯山人。そりゃあね、何の関係もない全くの他人の赤ん坊ですからね。「さもありなん」です。

成長した魯山人は他人を信じることが出来ない性格だったっていわれています。育ってきた環境を考えますと「むべなるかな」って感じもしますねえ。

魯山人っていう号は、人里から離れて住む愚か者っていう意味なんだそうです。

「さもありなん」で「むべなるかな」な号だったんですね。

友だちって言えるような人は少なかったのかもですけど、よく語り合っていたような親しい付き合いをしていたのが「小島政二郎(1894~1994)」なんです。

小島政二郎っていう人は下戸だったみたいですが、北大路魯山人以外では芥川龍之介、菊池寛との交流が知られています。その付き合いは「眼中の人」に詳しいですね。

下戸ではあっても酒の席に参加するのは好きだったようで、いろんな美食にあずかっているようです。

美食家っていってもイイような気もするんですが、自分では「食いしん坊」っていってます。その名の通りの「食いしん坊」っていう本もあります。

この本は本人が「版が摩滅して用をなさないくらい売れた」っていっているくらいの大ヒットだったみたいです。

こういうことをヌケヌケと言ってしまうのが小島政二郎、なんでしょうね。

その小島政二郎に「天下一品 食いしん坊の記録」っていう本があります。

1978年の出版ですから、ちょっと時代がかった話ではあるんですが、魅力的な、今では味わえないであろう料理の話や、交友関係を書いてある好い本です。小島政二郎、84歳の時の作品です。

河豚の話があります。

※ ※ ※ ※ ※

さて、河豚だがーー

長い一生だけに、いろんな思い出がある。別府、博多、門司、下の関、東京、指折り数えてみると、私は久米正雄ほど河豚好きではないが、ーー久米さんの説だと、世界第一の美味は、日本の河豚だと第一に指を折っていた。

私の口にした中では、別府の河豚が一番うまかった。次は門司の枕潮閣。別府は恐れげもなくキモを食わせる。しかも

「ここの河豚には毒はありません」

と豪語して憚らないのだ。

(中略)

そのあとすぐ自分達の部屋へ引き上げた私達は、愉快に河豚を称美した。千六本風に切った皮とか、「遠江」とか云うところを中心に、綺麗な薄作りのおサシミが、下の大皿の絵模様を朧に霞ませて私達の目の前に並べられた。

それは箸を付けるのが惜しいくらい美しかった。

しかし久米さんが云うほどーー世界第一の美味だとは私には思えなかった。

「分かった、そりゃ君が酒を嗜まないからだ」

そう云われれば、そうに違いなかった。酒を飲みながら、この淡白でこまかな味を隠し持っているサシミの味は、こたえ切れない美味だろう。しかし、酒を飲まない飯党の私には、こたえられない程の、命を賭けても惜しくないものとは思えなかった。原因は、久米さんが云うように、全く酒を飲まないせいに違いない。

「河豚を、あんなに薄く切ってしまっては、河豚の本当のうまさは消えてしまう。もっと惜しげもなく厚く切らなくてはーー」

魯山人は常にそう云って、大皿の絵模様が朧に霞んで見えるような薄切りを喜ばなかった。

魯山人は、手に入るものは何でも手料理にして御馳走してくれたが、厚切りにした河豚だけは一度も御馳走にならなかった。

※ ※ ※ ※ ※

作家たちとの付き合いや魯山人との付き合い方が分かりますね。

魯山人の手料理を体験している人って、そんなに多くないんでしょうけどねえ。うらやましい限りです。

ウナギの話もあります。

※ ※ ※ ※ ※

小満津の御主人のお父さんは、魚河岸でも一と云って二と下らない有名なウナギの問屋さんだった。このお父さんが、選りすぐったウナギを毎朝届けてよこした。

夏はウナギのまずい時だ。そんな時には、九州柳河の黄腹と云うウナギを届けて来る。焼き手は、誠実な、年期を積んだ御主人だから、小満津に叶うウナギは天下になかったのは当たり前だろう。

※ ※ ※ ※ ※

サシミの旨い店は何が違うのかっていいますと、切る前にどんな身のサカナなのかを見極める「目」だって聞いたことがあります。

そんなような職人さんのいる店との付き合いを大事にしていたんでしょうねえ。

にしても「夏はウナギのまずい時だ」っていうのは驚きでした。

まあね、ツウでもなんでもないんで、ウナギっていえば土用丑の日に食べるもの、つまり最も暑い時期にスタミナをつけようって魂胆で食べるものだと思ってました。

年中ウナギを食べているっていう人もいるにはいますが、夏のウナギはダメなんだって知っているんでしょうか。

でもあれか、小島政二郎が書いている時代にはウナギっていえば確実にニホンウナギだったでしょうけれど、今は国籍不明のが多いですし、獲れたてじゃなくって真空パックで長持ち、とかいう代物が多いんでしょうから、実のところ、ウナギの旬なんてのは今はナイ、のかもですけどね。

「九月の声を聞いてからでなければ、うまいウナギは食べられませんよ」

なんて声も書いてありますから、昔の人が食べていたウナギと、今、牛丼屋さんで食べているウナギは全く別ものなんでしょねえ。

話は続いていきます。ドジョウです。

※ ※ ※ ※ ※

料理の名人魯山人が、ウナギの蒲焼も事古りた。ここ等で、何か違った蒲焼を工夫したいと考えた末に、ドジョウの蒲焼を思い付いた。

しかし、ドジョウのことは何も知らなかった。で、小満津の主人の親父さんのところへ智慧を借りに行った。

「そりゃ面白い。これまでドジョウの蒲焼をやった方は一人もいませんや。一つやってごらんなさい。ただね、蒲焼になさるなら、ドジョウのメスは駄目です。オスでなければーー」

そう云われて、魯山人も参った。ドジョウのメス、オスを見分けることなんか、出来っこない。正直にそう云ったら、

「なあに、訳はありませんよ。こっちへ来てごらん下さい」

魯山人を生簀のところへ連れて行って、板をバタバタと撥ねてのけると、無数のドジョウが一斉に姿を隠した。

が、すぐまた浮いて来るのを待って、親父さんが片手を伸ばしてピュッと一匹つかまえると、傍のバケツの水の中へ放り込んだ。

ピュッ、ピュッ、と、見る間にニ三十匹つかまえて見せた。何の苦もありゃしない。

見ていて、魯山人は舌を巻いた。

「大丈夫ですよ、毎朝、お望みの数だけ私が選って置いてあげましょう」

ドジョウの蒲焼は、まもなく星ヶ丘茶寮の名物になった。その頃、ドジョウは千葉県の茂原の黒がうまいとされていた。現在では、茂原にドジョウの影もない。

※ ※ ※ ※ ※

ん~。ドジョウのメス、オス、なんて意識したことすらないです。

どの辺に差があるんでしょうね。見る人が見れば判るってことなんですねえ。凄いな。

オスの方が旨いっていうのはドジョウに限ってのことなんででょうか。

居酒屋さんのお造りなんかはオスだメスだなんて、一切触れられていませんですよね。

ちなみに、いつの頃からかシシャモは子持ちだけになって、つまりメスだけになっていますけど、ヨーロッパ辺りでは、卵を持たないだけオスの方が脂がのって旨いってことで、オスの方が人気らしいです。

オスメス、どうやって見分けて、どうやって選別しているんでしょうね。

にしても星ヶ丘茶寮の名物だったっていうドジョウの蒲焼。今でもどこかでやってるんですかね。聞いたこともないです。

と思ったら、石川県、富山県辺りでは、開いて串刺しにしたドジョウの蒲焼が今でも食べられているみたいです。

オス? でしょか?

東京から金沢までは新幹線で2時間半ぐらい。食指が動きますけどねえ。

東京近辺では「どぜう」の看板が極端に少なくなってます。いつごろからでしょかねえ。

食べ物はなんでも、昔の方が旨かったんでしょうかねえ。なんだかねえ。

wakuwaku-nikopaku.hatenablog.com

wakuwaku-nikopaku.hatenablog.com